作者:王家CFA

2020年底的時候和一些投資人聊天,新消費創業火熱的氣氛全掛在他們臉上了。

消費是一個相當傳統的行業,這一波創業者就像拿著匕首的刺客一樣穩、準、狠,切入了固化的結構。

2021年下半年再聊天的時候,新消費投資人朋友們都有點垂頭喪氣。企業經營數據不好看,資本市場遇冷,大家普遍焦慮的問題變成了——如何解套。

以前一級市場總是說二級市場上的人瞎折騰,就因為流動性太好了追漲殺跌玩的都是寂寞,后來一些坊間的數據也證明那些拿著茅臺說給時間當朋友的,多數也都重倉拿不住。一級市場VC和PE投資人,流動性不太強,客觀上堅(不)定(得)了(不)陪伴公司走向成功的決心。

當然,一級市場要是被套牢了,賣不出去也挺手足無措的。

上周我去協會拜訪,提到了2021年新消費和一些創業企業迅速火爆然后迅速又變得悄無聲息的話題。

老哥反問我,行業里的人覺得很多品牌并不優質,他們為啥能起來啊?

“你就說xxx(某個網紅商場),一開始行業里刷朋友圈看見以后去考察,回來之后多數覺得沒戲——本地人去過一次不去了,外地人也就是湊個熱鬧,業態配比有問題,這種面積為啥不做社區型?投資者在想啥?”

我很難把這事情和老哥說清楚,畢竟投資人的生意人在新消費這個賽道上完全是兩個腦回路。

- 一撥人找的是中國的xxx,另外一撥人思考的是多少個月回本。

- 一撥人早期關心的是增速,另一波人關心的是下一個店還能不能繼續賺錢;

- 一撥人擅長的是在PPT和會議室找機會;另一波人擅長的是掃街、試吃、和小賣店店叼著煙卷的老板閑聊天。

2021年新消費賽道從投融資到經營開始遇冷,總算讓創業者們開始意識到生意思維的重要性。

我也看到很多創業者開始沉下心,練內功。

然而,外部環境在過去一年已經發生了很大的變化。

2022年,新消費創業企業想要突圍和破局,自己努力已經不夠了,必須要面對來自各個方向的“圍剿”。

1巨頭的反攻。

我去年年中的時候和渠道商朋友聊天,討論網紅麥片的問題。麥片這個品類在開始的時候確實押中了這一波新消費的好幾個“成功要素”。

一是潛在客群高,麥片的口味不分地域、不分年齡都能接受;二是消費者不那么熟悉,這是消費市場喜新厭舊的常態,麥片這東西消費者會好奇;三是有海外對標,巨頭市值就戳在那里,故事好講;四是供應鏈成熟,國內代工廠給海外加工已經很多年了;五是國內巨頭少,這不用多說。

剛開局的時候,一路順風順水。

但是2021年某個電商上排名挺靠前的創業企業遭遇滑鐵盧,銷量對折以后又對折。消費者確實被教育起來了,這家渠道數據上看,最后把桃子摘下來并不是網上辛辛苦苦種草、做營銷的創業品牌,而是——卡樂比(日本食品巨頭)和Cheerios(美國巨頭)。

沒辦法,消費這個行業有一個鐵律,吃過好東西、用過好東西,味道就記住了。和巨頭產品比,創業者做出來的東西還是有明顯差距。

傳統巨頭迎頭趕上的例子,還有很多。

比如泛烘焙行業,雖然各類烘焙、糕點、餑餑風生水起,但是身邊一些資深從業者印象最深的,是好利來的概念店。

武漢、上海、南京、成都的概念店開出來以后,根本想不到這是街邊巷尾隨處可見的烘焙巨頭做出來的店面。

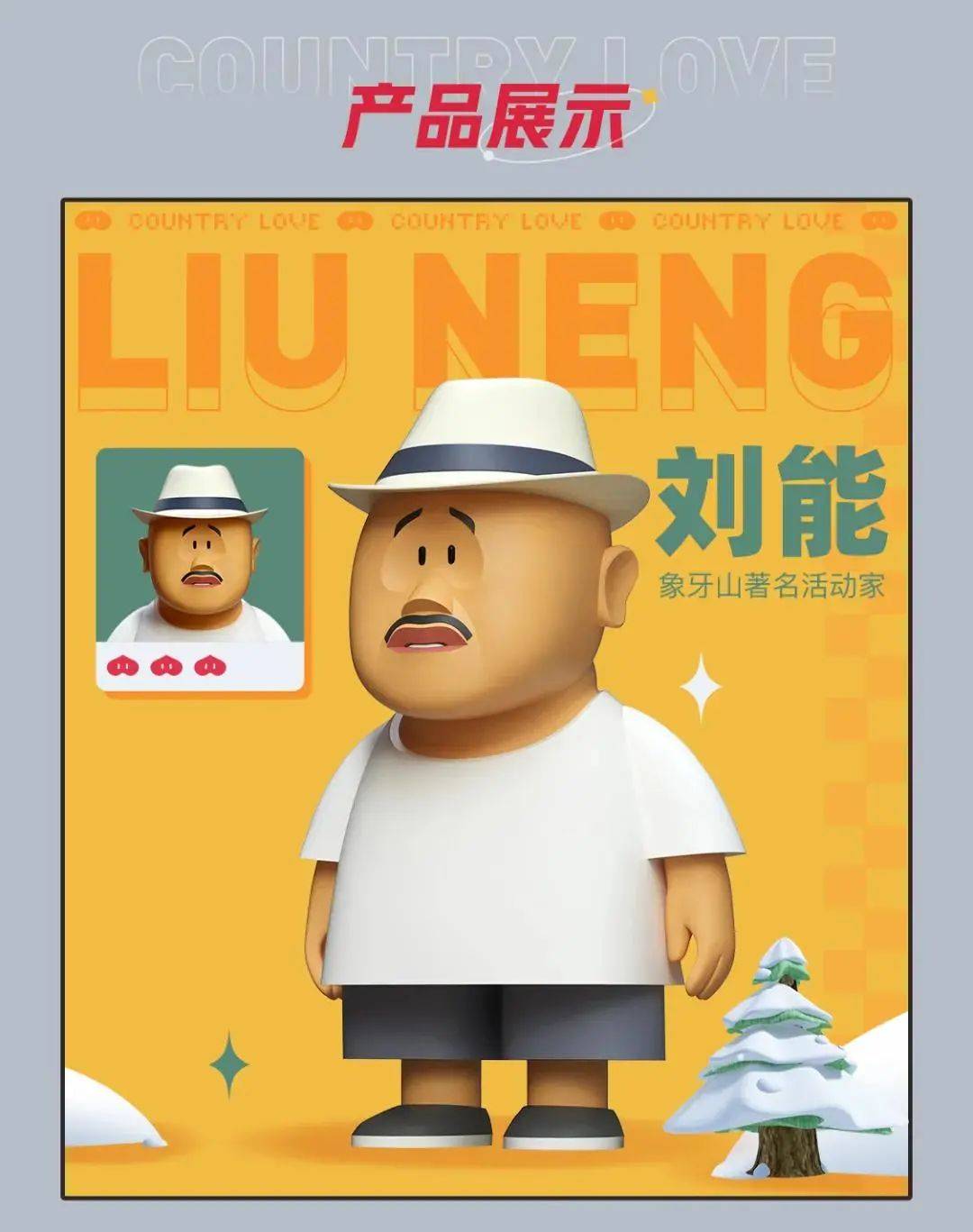

盲盒算是創業企業們搞起來的。

最近有一個消費熱搜,肯德基盲盒。雖然被點名了吧,但是從網絡熱度上看,消費者對肯德基這種“整活”能力,還是相當認可的。

前幾年消費巨頭在很多一級市場投資人眼里,是會一個個被互聯網打法、Z世代思維干掉的。然而,2021年巨頭在新消費領域不斷露出巨獸的獠牙,對新消費創業企業帶來了兇猛的反撲。

這要從新消費創業起家的方式說起。

這輪新消費創業,有一個很重要的特征,是創始人背景。

如果我們去看一下公司的材料,有兩個領域貢獻了很多創始人——互聯網大廠、營銷機構。

這種背景在傳統行業里掀起波瀾確實很容易。

他們善于把握年輕人的審美,產品、包裝和店面做得極抓眼球;懂得新媒體營銷,迅速引爆流量;知道投資人喜歡聽什么故事,擅長從融資端拿彈藥。

小紅書達人寫千八百個筆記、抖音上發百十個,電商平臺上稍微“優化”一下數據,一個未來中國的xxx(對標發達國家)的愿景就出現了。

問題在于,這實在不能構成一個消費公司的護城河。

營銷和設計,都只是消費品公司業務的一部分——有些品類來說,甚至只是一小部分。

行業巨頭這一輪被新消費創業企業偷襲,確實有反應慢、創新力度不夠、人才缺乏的原因。

消費是充分競爭市場(除了茅臺這類),能打仗是基本要求。從過去這些年巨頭翻新的案例來看,他們并不是做不好新消費領域的業務。公司高層下定決心后,搜羅人才、組建“特種部隊”、解決預算和財務,執行力并不弱。

新消費概念沒錯,古老行業永葆青春的秘訣就是革行業的命、革自己的命。

只不過,新消費可沒有誰規定,只能創業企業做。

在產品研發和線下渠道領域,傳統巨頭的能力本身就強,把營銷和互聯網玩明白以后,新消費創業企業如何抵擋巨頭的反攻會更加困難。

特別是一些拿著代工廠成熟方案,只負責包裝和營銷的創業公司,還能不能挺到融資拿錢自建研發和生產能力,要畫上一個巨大的問號。

在很多新消費品類里,除非創始人自帶獨家秘方,第一輪、第二輪的時候是沒有研發能力的,頂多就是創始人可以參與代工廠研發過程,更有甚者直接把代工廠的配方拿過來開始包裝。

有些投資人特別驚訝于一些新消費企業怎么能那么快就把產品給做出來,以此得出結論說:這個團隊執行力好強。

我問了食品加工廠的朋友,他說:

你想做xxx么?我這有個大企業最后放棄沒要的配方,你直接拿走用就成。

在這種模式下,創業者要做的就是不斷融資,直到有足夠的的資金實現研發端能力,元氣森林是成功上岸的典型,可市場上有多少元氣森林呢?

巨頭反攻,創業企業拿著巨頭不要的配方,這仗不好打。

有一次和投資低度酒的朋友吃飯,她說為了研究低度酒市場,家里屯了各種預調酒、雞尾酒、利口酒,瓶子是一個比一個漂亮,宣傳文案也遠超巨頭,互聯網上做得調性也屬于行業前列。

就一個“小小”的問題——不好喝。

很多酒她都是喝兩口就倒馬桶了,把瓶子擺在了酒柜上——這至少說明瓶身設計還挺好,酒瓶和旁邊的某品牌知名公仔玩偶,能搞得平起平坐。

小學時候我覺得買櫝還珠的故事挺扯的,后來想想這事兒就是在身邊不斷發生。

從消費渠道那邊得到的消息也證實了這一點,2021年他們復購最好的低度酒不是這些創業企業的“作品”,而是三得利的HOROYOI。

只要不是橫空出世類型的創新型行業,所有創業者最終要和巨頭們正面對決,小快靈當然是進攻利器,但是面對勢大力沉的對手,戰略和戰術上雙藐視是要吃虧的。

2資本市場的壓力。

資本市場帶給新消費創業企業的壓力有兩個:市場價格和投資人。

奈雪的茶上市的時候,新消費企業著實沸騰了一陣,二級市場的價格和估值在那里擺著,一級市場定價有了合理的解釋。巨頭打通了IPO路徑,投資人距離退出投資更近了一步。

然而,如果大家去看看股票走勢就會發現——算了,大家看了就知道。

這背后有股市整體的原因,中概股去年從春節后就開始連續流暢的下跌,我們至今仍然不能100%肯定的是頭部企業的下跌到底是因為品類不行,還是整體市場給連累的。

但是一級市場不管這些,這種下跌造成了龍頭企業一二級市場估值的倒掛。

對其他馬上準備上市的公司來說,上市會把后面輪次的投資者套牢,不上市一級市場融資更難,持續虧損的企業止不住失血有倒閉風險。

一級市場挺奇妙的,有的時候投資人知道公司不融資就會死,但是讓他們賬面上虧損在LP那里不好交差問題更大。還不如再拖一拖,趁著公司死掉之前拿著“成功案例”趕緊跳槽。

對一些更早期的公司來說,也挺尷尬。

2021年初搶項目的時候,估值邏輯相當簡單粗暴。

上市龍頭一個店5000萬估值,考慮到你們這個企業還在早期,市場更大——要不就一個店一億吧。

當上市龍頭股價下跌、一個店只剩下1000多萬的時候,一級市場投資人肯定不干了——憑啥你一個早期項目一個店值一個億?!

后面如果上市龍頭股價大反彈,早期項目估值壓力會好么?

事情沒有這么簡單,創業企業還會感受到來自投資人的壓力,他們正在肉眼可見變得聰明。

這輪次新消費投資熱潮,很多原本不覆蓋消費的投資者進入了市場。

投資人可以短期不懂消費行業,但這些畢業于海內外名校的聰明人很快就知道這個市場是咋回事了。

疫情剛解封那會兒,我認識的投資人都消失了,開始報復性看項目。他們知道我做的工作和零售行業有關,約我喝咖啡的不少。

有些認識已久的專業投資人不用說,人家相當專業,問我問題只是從不同的角度去佐證他們的觀點。

后來更多原本不投資消費的投資者殺進來,事情就朝著有意思的方向發展了。

他們會給我談店面裝修如何如何好,談產品包裝自己如何喜歡,聊口味是如何打動自己。

以及,一頓咖啡或者逛一次店面之后直接拍出協議的故事。

這就很違和。

市場上絕大多數消費品都不是做給投資人這個群體的。

投資人收入高、生活狀態比較獨特,他們能長期買的產品和服務,消費者不一定能接受。雖然“糖”、“油”、“酒精”、“咖啡因”、“辣椒”已經無數次被證明是消費市場密碼。但每隔幾年,總有投資人極度看好沙拉、輕食,因為常年亞健康的他們確實喜歡吃點“素”的。

?不是說沙拉輕食永遠沒機會,但是中國市場接受程度距離海外市場,還有段時間差距。于是在這個領域前赴后繼的創業者尸體不計其數。

把自己作為消費者的體驗,帶入到分析企業過程,是有一些問題的——投資人喜歡的消費品,真正的目標消費者不一定喜歡。

投資芯片、專用設備和SAAS的基本不可能是被投企業目標用戶;投資能源的也不能直接把光伏設備和燃料電池搬回家;投資醫藥的,誰也不想成為產品用戶。

投這些行業,投資人會用更客觀的方式看待公司的產品和市場前景。

消費不一樣,每個人都是消費者,每個人都可以對消費品評頭論足,有自己的偏好。作為投資者要關注的核心并非是自己是否喜歡一個消費品,而是商品的目標人群是否喜歡。

元旦和朋友閑聊,說起一個茶葉品牌數據不好的問題。

當年判斷失誤的一個核心原因就是坐在上海辦公室喝咖啡的自己,被產品酷炫的包裝、有趣的沖泡體驗、新奇的口味打動了。這哥們原來投資的是To B服務,前幾年實在是熬不住,轉型開始看消費——不太懂茶市場。

他和我說有些創業者第一輪和第二輪特別關注的點是,產品、店面或者服務能不能讓投資人作為消費者喜歡,有些投資人自己用著爽、吃著喝著舒服、看著感覺好,就出手了。產品量產和鋪開以后,很多都遇到了增長問題。

他很實在——“我喜歡有啥用啊,消費者不買單。”

對這些聰明人來說,了解一個行業的深入邏輯,1~2年足夠了。掐指一算新消費也進入投資者大范圍入門的階段了。

To VC是玩不下去了。

3地頭蛇的圍剿。

新消費領域,開店模式都會遇到這個問題。

和投資人相比,我去的城市比較多,認識做生意的人更多,發現了一個有意思的現象。

前年咖啡特別火,去年的時候點心一下子火起來了,創業者的PPT上都列出了雄偉的計劃,在幾年之內把店鋪開到大江南北。

然而當我走訪了一些新一線、二線城市的時候,赫然發現在北上廣深大殺四方的門店,很短的時間就在這些地方發現了模仿者。體驗之后發現,和那些頭部機構雖然有差距,但是絕對談不上是拙劣的模仿——平替吧,算是。

有開店速度比較快的,短時間內就在所在省會或者地級市開出了不少門店。

這個時代,信息是最不值錢的。

早年間開店,有一個非常明顯的從沿海發達地區到內陸的滲透過程,從大城市向小城市鋪開的過程。那年頭一些地級市做生意,要么等到新業態新模式殺入本地才開始發覺、要么就每年定期跑北上廣深主動調研——總之速度很慢。

現在打開手機,公眾號、抖音上各種各樣商業財經內容,坐在環球金融中心的朋友可能都不知道陸家嘴樓下開了個網紅,成都西安那邊恨不得第一天就清楚了。

前幾年新消費創業,嘴上都說供應鏈,本質上還是拼營銷,大的消費品類里早期項目還沒法跟供應鏈拍桌子,對“地頭蛇”來說劣勢并不明顯,而在選址和拓店上甚至比創業明星在本地的話語權更強。

開店思維可以是互聯網化的,但是一個個店鋪開展需要時間,很多地頭蛇們抓住新消費創業企業的時間差,是能夠形成局部防御能力的。

最近很多一線城市工作、有些生意和創業理想的人又開始逃離北上廣深,在思維、能力、視野上,他們和所謂大城市消費創業的佼佼者們,并沒有“代差”。

盯著巨頭捅匕首、朝著巨人腳下的盲區放冷箭策略沒問題,但是還有這么一群人,等著別人先往上沖,自己撿現成的。

4增長模式的深水區。

很多人對這一輪新消費比較詬病的問題是,首店、量產伊始的業務數據非常優秀,但隨著客戶群增加、門店數增多,單店模型或者營銷費效比開始不斷下滑。身邊有朋友很認真的蹲到某個創業明星品牌門口數人。

因為他們發現了一個問題,企業帶投資人參觀,總喜歡去第一家店,看熱火朝天擠破腦袋的消費者。于是留了個心眼,自己去其他門店觀察。怎么說呢,和旁邊的蜜雪冰城、書亦燒仙草相比,有點太可憐了。

再典型的比如頭部幾家奶茶店,2021年單店收入開始下降。我了解到的一些烘焙、點心、蛋糕、咖啡品類,也有類似現象。

在互聯網不發達的時代,典型消費品類的擴張和增長模式如下。

受制于渠道或者供應鏈因素,消費品或者品牌門店一般是從某個地區起家。隨著市場數據被逐步驗證,開始思考走出本鄉本土向外地擴張。

像火鍋,走向外地必須確保供應鏈穩定、口味要微調,每一次擴張,都伴隨著消費者是不是買單、怎么找到消費者的挑戰。沒有十足把握,多數企業還是會選擇先打穿本鄉本土。

新消費領域不是這個路徑。

利用互聯網平臺——小紅書、抖音營銷,新商品會迅速通過平臺的流量分發能力找到對商品感興趣的商品;在流通端,淘寶、京東電商基礎設施也完全能夠滿足服務這些零散的消費者。

開店類型新消費也很類似。

利用短視頻和本地生活App的流量分發能力,在局部區域中新消費品牌可以迅速歸攏一批對新商業、新業態感興趣的用戶。這類用戶對距離不敏感,可以跨過半座城市過來體驗。

嗯,打卡。

傳統消費和新消費擴張模式不同,產生了一個差別。

傳統消費沒有辦法在最初階段找到全中國最有可能成為客戶的那群人,而在互聯網工具的加持之下,新消費可以輕松地找到這群最愿意成為客戶的人。

淘寶、美團、抖音、快手、小紅書,哪個平臺都能一上來就把幾億用戶擺在新消費創業者面前。

傳統的消費品牌,每一次的擴張中,都有新的目標客戶(或者說高質量客戶)等待拓展。在自己的省份,目標客群比例可能是整體消費人群的5%,到了別的省份,大概也不會和5%差多少,每次都要解決如何找到這5%的問題。

新消費做客戶群擴張、出圈,每一次面臨的都是比上一批,粘性更差、興趣更弱、更不愿意花錢的客戶。

這點在純電商渠道的新消費品牌體現的特別明顯。

比如凍干咖啡。人群中總有這樣一批人,對這種新奇的口感口味、沖泡體驗有興趣,也許在人群中的比例不高,但是總量挺多。

他們貢獻了這個品類早期的大部分增長,但是隨著時間的推移,品牌方從剩下的人群中找到客戶,就要面對我這種對凍干咖啡不那么感興趣的人了。要么選擇用價格擊穿我的心智、要么就要在廣告投入上加碼。

企業規模擴大,獲客成本應該是更小的,這是2022年新消費必須給市場解答的問題。

雖然行業不同,但新消費和互聯網垂直平臺很類似。一開始的獲客都是通過互聯網工具迅速把興趣類似的人拽到了一起,在投資人看來這個效率實在讓人垂涎三尺。

隨著公司發展,要做客戶增長,沒有成為早期客戶的廣大人群,需要花更大的成本和力氣去做營銷。

B站、知乎出圈成本都不低,持續被這個問題困擾著。

5消費者的腦子

在成熟而精妙的營銷手段和產品設計面前,消費者是無力招架的。人都有好奇心,只要擊中了購買決策的關鍵點,新產品做到讓消費者上手試試。

比如通過精美的外觀在顏值上打動消費者;比如通過生活方式的傳播在調性上感染消費者;再比如花重金請代言讓粉絲們為愛充值;還有些活兒比較細致的通過粉絲運營感情上貼近消費者。

當然,最粗暴的方式是燒錢補貼,只要價格夠低,多數人不介意1塊買個吃虧、買個上當,試一試。

短期看,在一些沒見過的商品種類上,在一些沒有聽說過的服務類型上,消費者是會被這些精英們設計出來的附加價值買單的。

比如上面那位“買櫝還珠”的低度酒投資人。

長期看,使用價值和附加價值得到雙重認可,才能貢獻高粘性的復購。

直白點說,買食品飲料的要好喝、買服裝服飾的要好穿、賣香水香氛要好聞——當然,價格要合理。

消費者短期智商不在線,長期看消費理性必然回歸。

我自己買膠囊咖啡,新鮮勁過去了,肯定要認真比比它和濃縮液咖啡、門口便利蜂和薅瑞幸羊毛的性價比問題。

買櫝還珠式消費,除非盒子總能在設計上打動小姐姐的審美,否則她還是要考慮珠子本身的價值。再說了,盒子要是總能那么好看,為啥還放個珠子進去呢。酒瓶子能當擺件,咱改成一個時尚家居裝飾公司多好,就別費勁研發雞尾酒了,對吧?

補貼也會失效,知道這商品確實沒用,1塊錢買都心疼。

C端消費者其實挺“無情”的,特別是在面對中低檔次價位商品的時候,說不喜歡的時候毫無留戀,正如他們真的會只看一個廣告就愛的不能自拔一樣。

茅臺和LV忠誠度,靠的是多年品牌積累和沉淀,白標商品的忠誠度是10塊錢賣3雙襪子包郵還能掙錢的本領。

這輪新消費走的消費升級、消費平替——這可是一場跟消費者長期的賽跑。

步子太慢,消費者扭頭就走;步子太快,消費者滿臉問號。

都知道領先半步最好,不簡單的。

6然而,我并不認為這個新消費被證偽。

很多人面對新消費,喜歡的時候一口一個“小甜甜”,不喜歡的時候就變成了“牛夫人”。

?賽道是沒有問題的,市場機會就在那里。

- 按消費市場一般規律

在很多品種上中國都要出現自己的巨頭。比如全民消費類的咖啡、薯片、化妝品、香水,區別只在于是創業者彎道超車還是巨頭統一天下。大量消費品具有典型的規模效應,從這個意義上說中國會擁有自己的卡夫、歐萊雅、優衣庫,等等等等。

- 市場需求端

目前無論你說消費升級,K型發展或是什么別的結構,目前消費品至少有很大的“演進”空間。更好看、更好玩、質量更出色、價格更合理是永遠的剛需。中國消費市場和當年的電子產品一樣,工業能力超強,但是服務本國消費者還有些落后,這是十足的市場紅利。

- 市場供給端

中國這個幅員遼闊的國家,還有太多優秀的原材料、地區化的商品需要被?重新定價,需要被深度加工。市場的終局并不是只有美國式的巨頭一統天下,歐洲和日本式的小而美不僅是生意機會,也更符合?當下共同富裕的目標。

簡單加工商品品牌化已經走過了大半個周期,無論是三只松鼠還是元氣森林,都抓住了大眾消費品類品牌升級的?機會。他們要么找到了傳統上中國消費者已經熟知、但品牌化認知較弱的品類;要么找到了新出現的市場空白,在巨頭們還沒反應過來的時候?直接擊穿了市場。放眼望去這類創業的機會已經不多,?好摘的果子已經都被拿走了。

未來在這個領域,老品種翻新的創業機會難度已經很高,比如做酸奶的、做各種面條的(對,我是說各種面條)?,門檻都會高一個量級。

海外商品平替似乎也正在逐漸關上大門,平替的核心是質量平替——而非價格平替,類似化妝品這種研發有明顯短板的就比較難。而類似用國內類似品種平替海外品種,會更順暢——比如用中國特有的原材料優勢,?抵消研發生產短板。

全新品類是個機會,大家都在同一個起跑線上就看誰快。最典型莫過于國潮這類中國特色的機會,再比如某種時代特色新風格服裝、比如依托高科技全新創造的食品原材料。但,這類機會實在可遇不可求。

地方品牌和初級農產品升級仍然有巨大機會,這里存在信息差和能力差(這里是一聲)。所謂信息差指的是目前仍有大量各個地方的好品牌不被全國消費者認識;所謂能力差指的是品牌在深加工、品牌打造、營銷領域能力不足?。

?出海也成。有一種方向是直接成為國際品牌,從口味、設計、調性上讓你看不出是哪個國家的,這屬于絕對實力的體現,GENTLE MONSTER?和NUDAKE要是不說,很難想到是韓國品牌。這種策略下國內市場只不過是全球布局重要一部分。大量有國際背景和消費品味的年輕人正在成批出現,中國創業者已經走到了門口?。

還有一個方向是中國商品輸出,當然這背后并不簡單是消費問題,更重要是?文化傳播問題。這個機會更清晰,畢竟符合國家戰略。

?新消費行業的機會還有很多,不能因為資本市場上有些不好的玩法就徹底否定。倒洗澡水不能把孩子潑出去。

對創業者來說,核心問題是新消費賽道,由誰來做?

不是每一個巨頭都是從資本市場一條路上拼殺出來的,從VC拿錢是快,但是消費者用錢包投票更穩。即使是巨頭統一天下,全世界的消費巨頭成長歷史告訴我們,創業企業做得好,也會有被收購的價值。

2021年新消費投資賽道業務和市場遇冷證明了一件事情,只靠互聯網、營銷手法、VC的彈藥這創業三板斧“反殺”,無法應對來自巨頭、資本市場、競爭對手、消費者、模式撞墻的“圍剿”。

斧子確實鋒利,但是在這個熱兵器時代,顯然是不夠的。?

本站文章收集整理于網絡,原文出處: ,本站僅提供信息存儲空間服務。如若轉載,請注明出處。